[New results] Jaera albifrons: the re-emergence of a model system for speciation research in the genomic era

Preprint recommended: Ribardière et al. (biorxiv) Sex chromosomes and chromosomal rearrangements are key to behavioural sexual isolation in Jaera albifrons marine isopods https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.08.631900v3

Recommendation : Lenormand, T. (2025) Jaera albifrons: the re-emergence of a model system for speciation research in the genomic era. Peer Community in Evolutionary Biology, 100854. https://doi.org/10.24072/pci.evolbiol.100854

Charles Bocquet rencontre Georges Teissier au bon moment. En 1945 la Seconde Guerre Mondiale touche à sa fin, et avec elle les activités de résistance de Teissier et d’autres chercheurs ou chercheuses qui fréquentent la station biologique de Roscoff, dont notamment Yvette Neefs. D’ici un an Georges Teissier prendra la direction du CNRS, mais il est déjà directeur de la SBR (un rôle qu’il conservera jusqu’à sa retraite en 1971), et surtout cela fait 25 ans qu’il se passionne pour la biologie évolutive et la biodiversité de l’estran. Alors quand Charles Bocquet, 27 ans, rencontre Teissier à Roscoff, il oriente son travail de recherche sur la biologie et l’évolution des invertébrés de l’estran (copépodes et isopodes, et parmi eux les Jaera albifrons).

Charles Bocquet rencontre aussi Georges Teissier au bon endroit. La station biologique de Roscoff est fréquentée depuis le début du vingtième siècle par presque tous les (rares) biologistes français qui soutiennent le darwinisme, la génétique, puis la théorie synthétique de l’évolution. À commencer par Yves Delage et Marie Goldsmith, qui dès 1909 discutent déjà d’une intégration des théories darwiniennes et des résultats de Mendel sur l’hérédité dans un chapitre précurseur (on pourrait dire visionnaire : la théorie synthétique mettra encore trente ans à émerger).

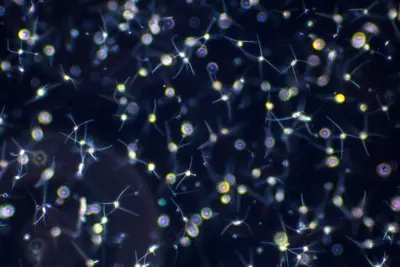

Charles Bocquet, la tête dans la révolution naissante de la biologie évolutive et les pieds dans l’eau de l’estran exceptionnellement riche de Roscoff, regarde les copépodes et les isopodes. Il les regarde bien. Pendant ses neuf années d’assistant ou de chef de travaux à la SBR (puis à la station de Luc-sur-Mer), des dizaines de milliers de mesures minutieuses sur des individus de quelques millimètres. Il devient le premier chercheur à se consacrer à Roscoff à la thématique de l’origine des espèces (c’est-à-dire l’évolution de barrières d’isolement) et trouve dans le complexe des Jaera albifrons un excellent modèle d’étude. Il distingue six espèces, observe les barrières comportementales (les mâles brossent le dos des femelles dans l’espoir d’être acceptés comme partenaires sexuels, mais leurs soies spécialisées pour cette parade diffèrent entre espèces, et les femelles ne s’y trompent pas) et les barrières écologiques (les différentes espèces peuvent localement occuper des micro-niches différenciées). Dans sa thèse par exemple il spécule que l’isolement sexuel a pu évoluer en allopatrie, suivi d’une spécialisation écologique après contact secondaire. Il écrit ça en 1953.

Le modèle des Jaera albifrons a connu son âge d’or dans les années 60 et 70 avec la publication de six thèses additionnelles sur le sujet (dont la toute première thèse française utilisant des allozymes, par Marie-Louise Cariou, en 1977), puis il a été abandonné au profit d’espèces d’insectes, plus faciles à élever loin de la mer (notamment au laboratoire de génétique évolutive et de biométrie de Gif-sur-Yvette, fondé par Teissier en 1951).

Puis en 2012, au Gulf Stream, Franck Gentil (alors maître de conférence et expert de la biodiversité marine côtière) explique patiemment à une jeune recrue du CNRS que les différents modèles marins auxquels il pense pour développer une nouvelle thématique sur la spéciation sont totalement inadaptés (trop rares, trop difficiles à échantillonner, trop difficiles à élever, trop difficiles à identifier…). Et termine par : “Et sinon, as-tu entendu parler des Jaera albifrons ? J’ai les thèses de Bocquet et de Solignac dans mon bureau”.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la recherche sur la spéciation à la station biologique de Roscoff, un article écrit à l’occasion des 150 ans : Cah. Biol. Mar. (2023) 64 : 9 - 19 DOI: 10.21411/CBM.A.3DAF598C